お子さんの遊び方、気になったことはありませんか?

「おもちゃを並べるだけで遊ばない」

「同じことを何度も繰り返す」

「車のおもちゃのタイヤだけ回している」

私の娘もそうでした。

そんな行動を目にして、「もしかして自閉症?」と不安になる保護者の方も多いかもしれません。

自閉症スペクトラム症(ASD)の特性を持つお子さんは、「遊び方」にも独自の傾向や特徴が現れることがあります。

でも、ご安心ください。

子どもはみんな、それぞれ違ったペースで成長します。

このブログ記事では、そんな子どもたちの「遊び方の特徴」や、それがどのように発達のヒントになるのかを、重度知的障害を伴う自閉症の娘を育てる私たち夫婦の実体験も交えながら、わかりやすく解説していきます。

- 自閉症児の遊び方の特徴

- 成長を促す正しい遊び方

- 年齢別の遊び方の目安

※本記事はプロモーションを含みます。

目次

自閉症の子どもに多く見られる遊び方の特徴

自閉症スペクトラム症(ASD)の特性をもつ子どもたちは、「遊び」においても独自の傾向[1][2]や好みが現れることがよくあります。

これは単なる個性というだけでなく、発達の特徴や感覚の違いが表れているサインでもあります。

自閉症児の遊び方の特徴は、次の通りです。

- 物を並べる・規則的な繰り返し遊び(反復的)

- 感覚遊び/感覚刺激を求める遊び

- ごっこ遊び・想像遊びの苦手さ・発展の遅れ

- ひとり遊びを好む・社会的相互作用の少なさ

- 「限定された興味」や「こだわり」が遊びに出るケース

私の娘の実例とあわせて、わかりやすく紹介していきます。

物を並べる・規則的な繰り返し遊び(反復的)

自閉症の子どもに多く見られる特徴のひとつに、

「同じ動作を何度も繰り返す」

「おもちゃを一直線に並べる」

といった遊び方があります。

たとえば、積み木を並べたり、車を一列に並べたり、本や人形などを同じ順番・角度で並べることを楽しむ姿がよく見られます。

私の娘の場合

娘も、「車のおもちゃのタイヤだけ延々と回す」「同じブロックをひたすら高く重ねる」といった遊びに夢中になります。

自閉症の典型的な例とも言えますね。

これは「反復的行動」と呼ばれる特徴で、同じことを何度も繰り返すことで安心感を得ています。[3]

本人にとって「予測できる世界」「自分でコントロールできる安心感」を与える重要な手段でもあるため、無理にやめさせる必要はありません。

感覚遊び/感覚刺激を求める遊び

水をすくう、砂を握る、スライムを触る、光るものを見つめる――こうした「感覚」を刺激する遊びが大好きなお子さんも少なくありません。

これは「感覚統合」に偏りがあることが多く、ある刺激に敏感だったり、逆に鈍感で強い刺激を好んだりします。[4][5]

私の娘の場合

娘も感覚遊びが大好きですが、特に「とにかく何でも口に入れる」という行動が目立ちました。

これは口の中の感覚(触覚や味覚)でモノを確かめ、刺激を得ようとする行動。

その結果、「手で何かを揉む」「指先でくるくる回す」といった感覚遊びが増えるんです。

感覚遊びは、「落ち着き」「集中力」「ストレス解消」などにもつながるため、適切な方法で取り入れることが大切です。

感覚統合については、以下の記事で詳しく解説しています。

ごっこ遊び・想像遊びの苦手さ・発展の遅れ

お医者さんごっこ、おままごと、ヒーローごっこ――このような「ごっこ遊び」は、他人の立場や気持ちを想像する「社会的想像力」が必要とされます。

自閉症の子どもは、こうしたごっこ遊びが苦手だったり、発展が遅れることがあります。

これは「心の理論(他人には自分とは違う考えがある、と理解する力)」が未発達であることが一因とされています。[6][7]

この力が弱いと、「相手になりきる」「状況を空想する」というごっこ遊びが難しくなるんです。[8][9]

ただし、まったくできないわけではありません。

興味のあるもの(電車・動物)を使ったごっこ遊びなどから、少しずつ広げていくことで、遊びの世界が広がるケースも多く見られます。

ひとり遊びを好む・社会的相互作用の少なさ

公園で他の子が一緒に遊んでいても、自閉症の子どもは一人で黙々と遊ぶことがあります。

「お友達と遊ぶのが苦手」「関わろうとしない」と心配になるかもしれませんが、これは「社会的コミュニケーション」の発達段階によるものです。

自閉症の子どもは、他人とのやり取りや、暗黙のルールを理解するのが難しいことも。

そのため、無理に集団遊びに参加させようとすると、かえってストレスになってしまうこともあります。

まずは「一人遊び」を尊重し、そこから徐々に「並行遊び(隣で遊ぶ)」へと進めると、自然に他者とのかかわりを楽しめるようになるケースもあります。

「限定された興味」や「こだわり」が遊びに出るケース

自閉症の特性のひとつが、「非常に限定された興味」です。

たとえば、電車・恐竜・数字・ロゴマークなど、特定の物やテーマに強い関心を示すことがあります。

また、おもちゃを使うときも「必ず赤いブロックから使う」「この順番で走らせる」など、独特のこだわりが見られることも。[3][10]

私の娘の場合

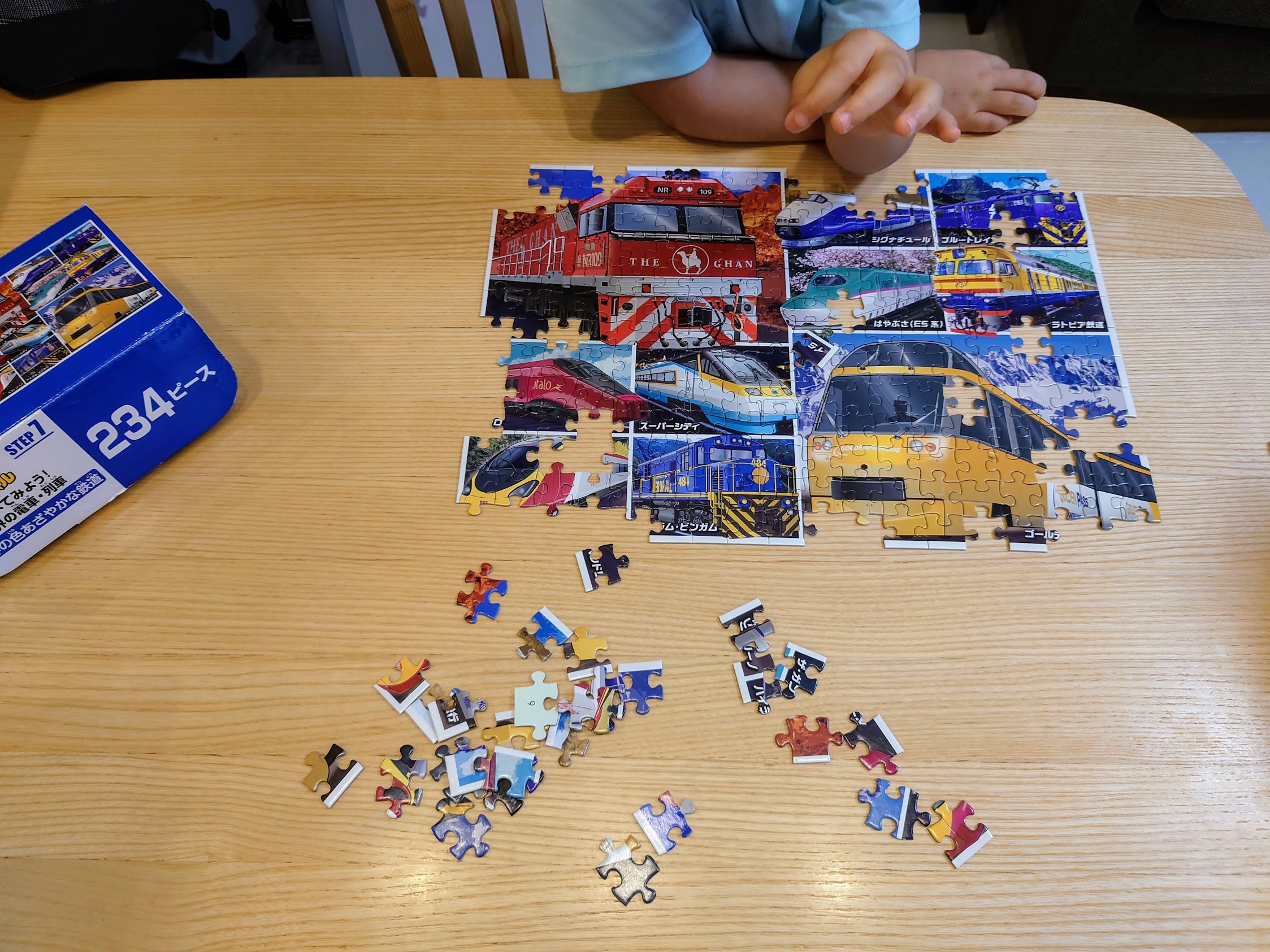

娘もパズルを好みますが、なぜか上下逆さまのままやろうとするこだわりがあります。

これは、「世界を自分なりに秩序立てて理解しようとする」力の表れでもあり、決して悪いことではありません。

むしろ、この集中力や観察力を活かせば、得意分野を伸ばすチャンスにもなります。

自閉症(スペクトラム症)とは?

「自閉症」と聞いて、どんなイメージが思い浮かびますか?

「話さない」「一人でいる」「こだわりが強い」といった印象を持っている方も多いかもしれません。

しかし実際には、自閉症にはさまざまなタイプや特性があり、一人ひとりの感じ方・考え方・行動には大きな違いがあります。

この章では、そもそも「自閉症スペクトラム症(ASD)」とは何か、どのような特徴があり、遊び方にどう影響するのかをわかりやすく解説します。

自閉症スペクトラム(ASD)の基本的な特徴

自閉症スペクトラム症(ASD: Autism Spectrum Disorder)とは、「発達障害」の一種であり、脳の働き方の違いによって以下の2つの分野に特徴が見られることが中心的な診断基準となっています。[11][12]

- 社会的なコミュニケーションや対人関係の困難

- 興味や行動のかたより、繰り返し行動へのこだわり

ここでいう「スペクトラム(連続体)」という言葉には、「程度に幅がある」という意味があります。

つまり、言葉が出にくいお子さんもいれば、言葉はスムーズでも他人の気持ちを理解するのが苦手、というケースもあるんです。

また、知的な発達に遅れがあるタイプと、そうでないタイプがあり、すべてを一括りにはできません。

遊びにおける「発達段階」と自閉症の関わり

子どもの遊びには、年齢や発達に応じて自然と変化していく「遊びの段階」があります。[13][6]

- 1歳ごろ:感覚遊び(音・光・手触りなど)

- 2歳ごろ:機能的遊び(車を走らせる、ブロックを積むなど)

- 3歳ごろ:象徴遊び(ごっこ遊び)

- 4歳ごろ〜:協同遊び(ルールや役割分担のある遊び)

自閉症の子どもは、この「遊びの発達段階」の移行がうまくいかず、感覚遊びや機能的遊びに長くとどまることがよくあります。

たとえば、「電車を走らせる」という遊びが、年齢が上がっても変わらず繰り返されるなど、同じ遊びに強くこだわる傾向が見られます。

遊び方への影響:興味・こだわり・感覚の特性

前章でも触れたように、自閉症の子どもには「特定のものへの強い興味」や「感覚の過敏・鈍感」が見られます。

これらの特性は、遊び方にも大きく影響します。

【興味の偏り】

好きなものが明確で、それに対して集中力を発揮する子が多いです。

この集中力は、支援次第で「強み」へとつなげていくことができます。

【感覚の違い】

- 音に敏感で騒音が苦手な子

- 触ることに過敏で特定の素材を嫌がる子

- 逆に強い刺激を求めてぐるぐる回ったり、大きな音を好む子もいます

こうした感覚の違いが、「特定のおもちゃを選び続ける」「遊びに入れない」といった行動として現れるんです。

実体験から学ぶ! 遊び方を改善し、広げるための工夫

自閉症の子どもの遊び方の特徴をただ「問題だ」と捉えるのではなく、「なぜこの遊びを好むのか」を理解し、「どうすれば遊びが広がるか」を考えることが重要です。

ここでは、私の娘の育児経験から効果があった、具体的な改善策を紹介します。

改善策①:おもちゃの種類を「発達段階」に合わせて見直す

大前提として、おもちゃで本来の用途で遊ぼうとしないのは、そもそもお子さんの発達段階に適したもので遊んでいないということも考えられます。

私の娘も、最初は興味を示さないおもちゃが多くありました。

そこで、いくつかのおもちゃの選び方を試しました。

A) 知育玩具を活用する

知育玩具は、自閉症の子どもの発達にもよい影響を与えます。

パズルやブロック遊びなど、手先を使うおもちゃは集中力を高める効果が期待できます。

また、パズルやブロックには「完成」という視覚的にわかりやすい目標があり、これを達成することで「やり遂げた」という自己肯定感が育まれます。

B) おもちゃのサブスクサービスを利用する

「とはいえ、どんなおもちゃを選べばいいかわからない……」という方には、おもちゃのサブスクサービスがおすすめです。

特に、発達段階に合わせてプロのプランナーがおもちゃをセレクトしてくれるサービスを活用するとよいでしょう。

私のおすすめは「アンドトイボックス」です。

発達や好みに合わせて、専門家が個別におもちゃを選んでくれるプランがあり、「こういう遊び方に困っている」と伝えれば、それに沿ったおもちゃを提案してくれます。

高価な知育玩具を買って失敗するリスクを考えれば、月額料金で色々試せるのは大きなメリットです。

C) 安いものを購入して色々試してみる

豊富な品ぞろえと圧倒的な低価格が特長のECサイトを利用して、安いおもちゃを色々試してみるのも一つの手です。

たとえば「Temu(テム)」や「AliExpress(アリエクスプレス)」といった海外の格安サイトです。

品質にはバラツキがありますが、数百円で試せる知育玩具も多く、療育に役立つグッズが充実。

「まずは子どもの興味がどこにあるかを探りたい」という段階では、非常に役立ちます。

おもちゃについては、以下の記事に詳しくまとめています。

改善策②:感覚統合を発達させる遊びを取り入れる

前述したように、自閉症の子どもは感覚に偏りがある(感覚統合に問題がある)ため、ここを発達させるのも重要です。

感覚統合に有効なおもちゃや、感覚統合遊びを取り入れるとよいでしょう。[5][14]

私の娘の場合

娘の場合も、感覚統合遊びを取り入れることで、少しずつ成長が見られるようになりました。

たとえば、トランポリンやバランスボールで揺れの感覚を養ったり、粘土やスライムで触覚を刺激したりしました。

その結果、滑り台やジャングルジムにも積極的に挑戦するようになり、型はめやブロックなども上手に取り組めるようになってきたんです。

感覚統合遊びについては、以下の記事で詳しく紹介しています。

改善策③:遊びを広げるための具体的なアプローチ(接し方)

おもちゃや環境を整えたら、次は「関わり方」です。

A) 感覚遊びを活かした遊び選び

水遊び、粘土、ボールプールなど、感覚刺激を心地よく受け取れる活動から関心を引きます。

たとえば「砂の中におもちゃを隠して探す」など、感覚+探究心を組み合わせた遊びは、「ただの感覚刺激」から「意味ある遊び」へと発展しやすくなります。

B) ひとり遊びから他者との遊びへつなげる工夫

いきなり「一緒に遊ぼう!」はプレッシャーになります。

まずは「並行遊び(隣で同じ遊びをする)」からスタートしましょう。[8]

たとえば、ブロック遊びで同じ形を作る、車を別々のレーンで走らせるなど、「一緒にいるけど干渉しない」関係性を作ることが大切です。

C) ごっこ遊びや想像遊びを促すステップ

ごっこ遊びが苦手な子どもには、リアルな道具や好きなキャラクターを使うと入りやすくなります。

「本物そっくりのおままごと道具」を使ったり、好きなキャラクターのぬいぐるみでストーリーを再現するなど、本人の興味に寄り添った工夫が効果的です。

遊び方の特徴を「その子らしさ」と捉える重要性

最後に、最も大切な視点は「違い=問題」ではないということです。

自閉症の子どもたちの遊び方は、確かに一般的とは異なることがあります。

でも、それは「できない」や「遅れている」ではなく、「その子なりの世界を楽しんでいる」ことの表れなんです。

支援とは、「できないことを直す」ことではなく、「その子の好きや得意を一緒に広げていく」ことなんだと、ぜひ心に留めておいてください。

年齢別・場面別におすすめの遊び方の例

ここでは、年齢ごと、また遊ぶ場所(家庭・園・療育など)の場面別に、おすすめの遊びと接し方のヒントをご紹介します。

幼児期(1~3歳)に取り入れたい遊び

この時期は、「感覚遊び」「単純な操作遊び」が中心となります。

安心して遊べる環境づくりが第一です。

✅ おすすめの遊び

- ボール転がし、風船遊び

- 水遊び(バケツ、スポイト、カップなど)

- 音の出るおもちゃ(太鼓、マラカス、鈴)

- 手のひら感触遊び(スライム、粘土、泡遊び)

💡 接し方のヒント

- 無理に言葉がけをしなくてもOK。「楽しんでいるね」と気持ちを受け止めることが大切です。

- 同じ遊びを繰り返すことに意味があります。変化を加えるときは、少しずつ試してみましょう。

幼稚園・保育園児(3~6歳)に適した遊び

少しずつ「まねっこ」や「やりとり」ができるようになる時期です。

とはいえ、この時期の「社会的遊び」が負担になることもあります。

✅ おすすめの遊び

- おままごと(実物に近い道具を使う)

- ブロック遊び(目的を持たせず自由に)

- 絵本の再現遊び(好きなストーリーで)

- 並行遊び(隣で同じことをする)

💡 接し方のヒント

- 好きなキャラクターを活用して、遊びのテーマに取り入れると意欲が出やすくなります。

- 新しい遊びに移行するのが苦手な子には、「あと3回やったらおしまいね」と視覚的なカウントを。[1]

小学生以降(6歳以上)に広げたい遊びと「学習」へのつなげ方

この時期になると、本人の得意・不得意が明確になりやすく、「得意を伸ばす遊び」と「人との関わりを促す遊び」のバランスが大切になります。

✅ おすすめの遊び

- クイズやパズル(得意な子には難易度アップ)

- プログラミング的思考を取り入れた知育玩具

- 集団カードゲーム(ルールを調整)

- 絵や文字を書く創作遊び(図鑑作り・新聞ごっこなど)

小学生からの「遊び」と「学習」の壁

小学生になると、それまでの「遊び」中心の生活から、「学習」の比重が大きくなります。

ここで、多くの保護者の方が新たな悩みに直面します。

- 「集団授業のペースについていけない」

- 「音や視覚の刺激が多くて、授業に集中できない」

- 「こだわりが強く、特定の手順でないと勉強が進まない」

- 「読み書きや計算など、特定の分野だけが極端に苦手」

これらは、幼児期の「遊びの特徴」として現れていた特性が、「学習」の場面で困難さとして表れているケースです。

では、遊びで発揮していた「好きなことへの高い集中力」や「反復による安心感」を、どうすれば学習面でも活かせるのでしょうか?

その答えの一つが、「本人の特性とペースに合わせた学習環境」を整えることです。[15][16]

自宅で「その子に合った学び方」を見つける方法

もしお子さんが「集団」や「決まったやり方」に馴染めず、学習意欲を失いかけているなら。

オンライン学習教材を無料で試してみませんか?

おすすめは「すらら」。

発達障害の特性を持つお子さん(ADHD、ASD、LDなど)の学習支援に強みを持つ、「無学年式」のオンライン教材です。

- 無学年式で「さかのぼり学習」ができる

特性上、特定の単元だけが抜けてしまうことがあります。

「すらら」なら、学年に関係なく、お子さんがつまずいた場所(例えば小3でも小1の算数)まで戻って、自分のペースで学び直せます。 - 「見る・聞く・書く」で飽きさせない

ただ読むだけの教材ではなく、プロの声優による「対話型の講義」や、実際に書き込むドリルなど、ゲーム感覚で学べる工夫(ゲーミフィケーション)が満載です。

感覚遊びや反復を好むお子さんの特性にもマッチします。 - 「すららコーチ」が学習設計をサポート

「家でどう教えたら……」と悩む保護者の方も安心。

現役の塾講師を中心とした「すららコーチ」が、お子さんの特性や学習状況を理解し、無理のない学習計画を一緒に立ててくれます。

「遊び」で得意を伸ばすのと同じように、「勉強」でもその子に合ったやり方を見つけることが、自己肯定感を育むカギになります。

集団学習で自信を失う前に、まずは「すらら」の無料体験で、「自分にもできる!」という成功体験をプレゼントしてみませんか?

\発達特性に合わせた学習法を無料体験してみる/

ご家庭・療育園・保育現場で使える遊びヒント

どんな場所でも「安心して遊べる」ことが最優先です。

場所に合わせた遊び方の工夫をしていきましょう。

🏠 家庭で

- 日常の体験を遊びに変える(洗濯物たたみ、料理の手伝い)

- 決まった時間・流れで遊ぶことで安心感アップ

🏫 療育施設で

🧸 保育園・幼稚園で

- 一人遊びができるスペースを確保(無理にグループに入れない)

- 子ども同士をつなげる「橋渡し役」として大人がフォロー

まとめ:遊びを通して広がる可能性

「遊び」は単なる娯楽ではなく、子どもにとって「世界と出会うための入り口」であり、「自分を表現する大切な手段」です。

自閉症スペクトラム症(ASD)の子どもたちは、その入り口の形が少し違うだけで、決して遊びができないわけでも、楽しめないわけでもありません。

遊びを支援することで育まれる力(社会性・想像力・感覚理解)

自閉症の子どもが遊びを通して得られるものは数多くあります。

- 社会性(相手と関わる力)

- 想像力(違う立場を考える力)

- 感覚理解(自分に合った刺激の調整力)

これらはすべて、大人が「その子に合った遊び」を見つけてあげることで、自然と伸ばされていく可能性を秘めています。

その子が安心できる遊びを通して、少しずつ「新しい経験」へと橋渡ししていく。それが、遊び支援の本質なんです。[13]

保護者・支援者として心に留めておきたいこと

子どもの遊び方が「普通と違う」と感じたとき、まず大人が立ち止まって、「この子はどんなことを楽しんでいるのか?」と視点を変えることが大切です。

否定や矯正ではなく、「理解」と「共感」から始めること。

そして、「できること」よりも「好きなこと」「安心できること」に目を向けてみましょう。

支援とは、「正しい方向へ導くこと」ではなく、「その子らしい成長を一緒に支えていくこと」です。

終わりに

子どもの「遊び方」は、その子の「今」を教えてくれる貴重な手がかりです。

自閉症という言葉にとらわれすぎず、その子の「好き」や「得意」に寄り添っていくことで、きっとその先に、新しい世界が広がっていくはずです。

今日からできる一歩として、ぜひ、お子さんの遊びに少しだけ「興味を持って寄り添う時間」を作ってみてください。

脚注一覧

[1] 厚生労働省「発達障害の特性(代表例)—ASDの主な特性と配慮」

[2] 国立精神・神経医療研究センター「自閉スペクトラム症(ASD)」

[3] 一般社団法人小児心身医学会「自閉スペクトラム症(DSM-5-TRに基づく診断基準)」

[4] 国立成育医療研究センター「自閉スペクトラム症児の感覚過敏に対する…研究報告」

[5] Camino-Alarcón J, et al. “A Systematic Review of Treatment for Children with Autism …(感覚統合等)”

[6] 斎藤ら「自閉スペクトラム症—理解とアプローチ」小児耳鼻咽喉科

[10] 国立精神・神経医療研究センター「ASDの症状」(※[2]と同一サイト)

[11] 厚生労働省「発達障害の理解(研修資料)」

[12] e-Gov法令検索「発達障害者支援法」

[13] 文部科学省「幼稚園教育要領 解説(平成29年告示)」

[14] 日本作業療法士協会「作業療法ガイドライン(ASD)」