「療育と仕事の両立、もう限界かもしれない……」

今、このブログ記事を開いてくださったあなたは、すごく大変な毎日を過ごされているのではないでしょうか。

毎日、本当にお疲れ様です。

お子さんのために、家族のために、そしてご自身のキャリアのために。

ご自身を奮い立たせ、踏ん張ってこられたことでしょう。

その頑張りは、誰にも否定できるものではありません。

だからこそ、「仕事を辞めるべきか」と悩んでしまう自分を、どうか責めないでください。

それは、あなたが弱いからでも、頑張りが足りないからでも決してなく、誰よりも深く、お子さんと家族の未来を真剣に考えている「証」なのだと、私は思います。

この記事は、私の妻が実際に仕事を辞め、娘の療育に専念することを選んだ「我が家の物語」です。

- 療育と仕事の両立が限界なとき、「辞める」という選択はアリ?

- 実際に仕事を辞める決断をした家族は、何を話し合って決めたの?

- 退職を決める前に、具体的にどんな準備やお金の手続きをすればいい?

- 仕事を辞めた後の、リアルな生活の変化(メリット・デメリット)は?

これは決して「仕事を辞めるべき」という話ではありません。

ただ、もしあなたが「辞める」という選択肢を前にして、罪悪感や不安で押しつぶされそうになっているのなら。

私たちの経験と決断のプロセスが、あなたの心を少しでも軽くし、次のステップを考えるためのヒントになるはずです。

目次

療育と仕事の両立は限界……当時の妻と我が家の状況

妻が仕事を辞めたのは、長女が幼稚園の年中になったとき。

それ以前は保育園に通っていましたが、より手厚い配慮を期待して、障害児の受け入れに理解のある幼稚園に転園させた時期でした。

ちなみに保育園のときは、週に2回の療育。

幸い、私も妻も在宅勤務が使えたので、バランスを取りつつ、保育園と療育を併用していました。

でも、療育は一日中あるわけではありませんし、親が参加する療育もあったので、満足に仕事はできません。。

仕事が思うように進まず、職場の同僚には申し訳なさで肩身が狭くなる。

そして、仕事をしながら療育の送迎に追われ、娘とゆっくり向き合う時間もない。

慢性的な睡眠不足と、精神的なプレッシャーで、特に妻は心身ともにすり減っていました。

食卓での笑顔が消え、深い溜息が増えていったあの頃の光景を、私は忘れることができません。

なぜ「仕事を辞める」という決断に至ったか

私たちの決断は、感情的なものではなく、娘の将来を冷静に見据えた、計画的なものでした。

娘が幼稚園の年中になり、集団生活での課題がより明確に見えてきました。

同時に、小学校入学という次の大きなステップも現実味を帯びてきます。

専門家(療育の先生や医師)の意見も聞きながら、夫婦で何度も話し合いました。

- 「小学校という、より大きな集団に入る前に、この1〜2年でできる限りのことをしてあげたい」

- 「そのためには、もっと療育の時間を増やし、家庭での関わりも密にする必要があるのではないか」

これが、私たちの共通認識でした。

特に、発語のない娘にとって、言葉に頼らないコミュニケーション手段(絵カードや要求のジェスチャーなど)を身につけることは、今後の彼女の人生の質を大きく左右します。

当時の働き方のままでは、療育時間を増やすことも、家庭でじっくり向き合うことも物理的に不可能でした。

そうした状況で、私たちは一つの結論に達します。

今、妻が仕事に費やしている時間とエネルギーを娘の療育に注ぐことが、娘の未来にとって、そして家族全体の幸福にとって、最大の「投資」になるのではないか。

これは「仕事を諦める」というネガティブな選択ではありません。

娘の将来のために、「家庭での療育に専念する」という、より専門的な役割を妻が担う、という前向きな決断だったんです。

【実録】退職を決めてから、実際にやったことリスト

決断してからは、やるべきことを一つずつ着実にこなしていきました。

①会社への伝え方と手続き

円満な退職は、最重要ミッション。

妻はまず、退職希望日の2ヶ月前に直属の上司に面談を申し込みました。

そこで「子どもの療育に専念したい」という正直な理由と、これまでお世話になった感謝を伝えました。

その後、人事部との面談を経て、正式な退職手続きへ。

退職願の理由欄は「一身上の都合」としつつ、引き継ぎは有給消化期間も含めて1ヶ月以上かけ、後任の方に迷惑がかからないよう、責任を持って行いました。

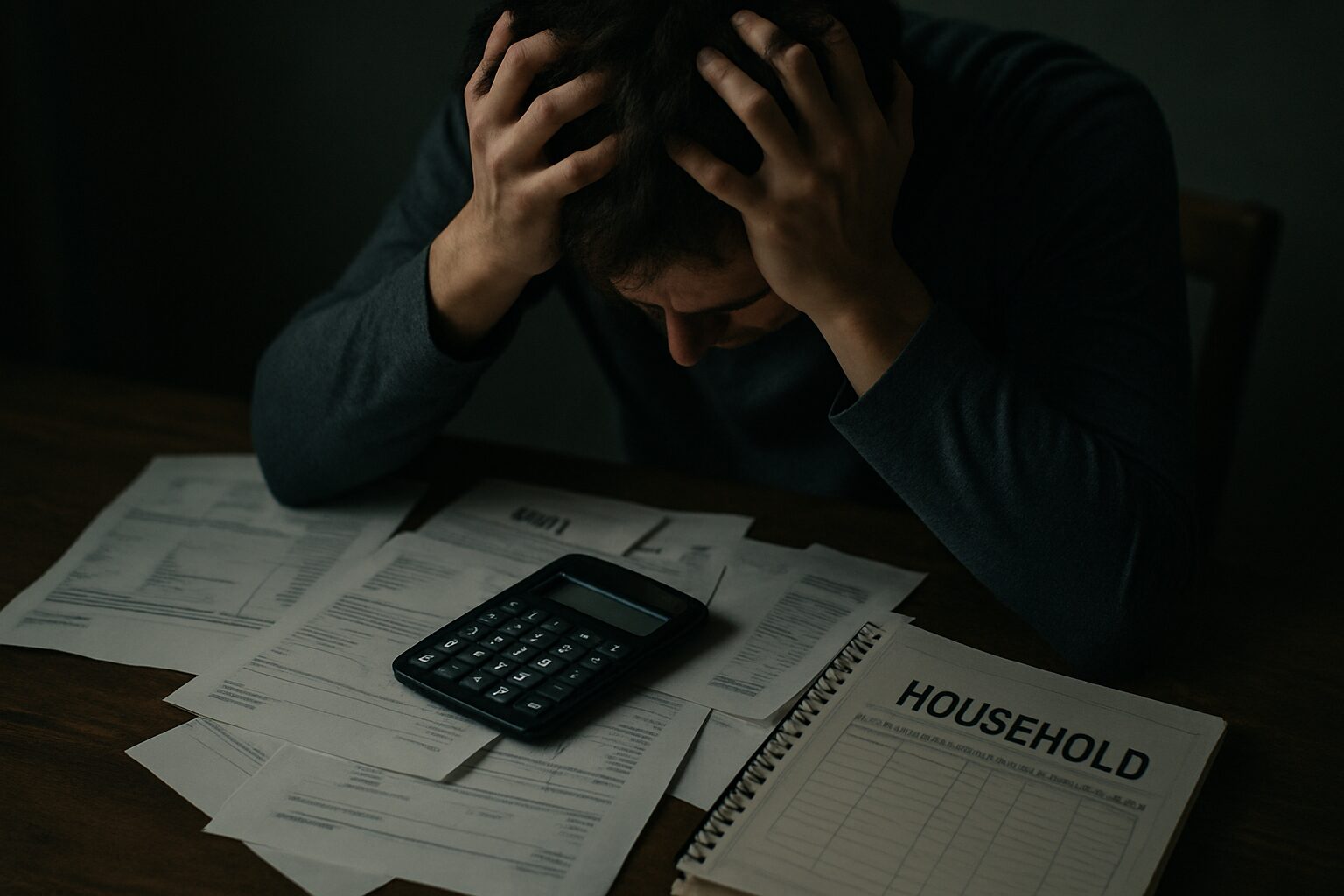

②徹底したお金のシミュレーション

これは主に私の役割でした。

まず、家計簿ソフトを使い、固定費(住居費、光熱費、保険料)と変動費(食費、雑費)をすべて洗い出し。

その上で、妻の収入が「ゼロ」になることを前提に、家計の収支を再計算。

結果、私の収入だけでも赤字にはならないものの、貯蓄に回せる額は大幅に減ることが判明しました。

そこで、「外食は月1回まで」「格安スマホへの乗り換え」など、具体的な節約目標を立て、家計のスリム化を図りました。

③使える公的支援のフル活用

退職に伴い、使える制度はすべて利用するつもりで情報収集しました。

失業保険(雇用保険)

ハローワークに相談し、「子の養育のため」という理由が「正当な理由のある自己都合退職」に該当することを確認。

これにより、給付制限期間なく失業手当を受給することができました。

申請には、療育を受けている証明(通所受給者証のコピーなど)が役立ちました。

受給者証については、以下の記事で詳しく紹介しています。

その他制度の確認

私たちは対象外でしたが、お住まいの自治体や所得によっては、様々な給付金や減免制度が存在します。

市役所の福祉課や子育て支援課の窓口で、「こういう状況なのですが、何か使える制度はありますか?」とたずねてみる価値は十分にあります。

補助金や手当などについては、以下の記事で詳しく紹介しています。

妻が仕事を辞めて、我が家に起きた3つの「本当の変化」

妻の退職から1年ほど経って振り返ったとき。

我が家にはお金では計れない、価値ある変化がありました。

妻が「本来の自分」を取り戻した

時間に追われるストレスから解放され、妻の心に明確な余裕が生まれました。

何気ないことで笑う回数が増え、療育に関する専門書を読みふけったり、日々の娘の小さな成長を記録するノートをつけ始めたりと、娘と深く向き合うことに集中できるようになりました。

これは単に「楽になった」のではなく、母親として、一人の人間として、本来の自分を取り戻したのだと感じています。

娘の「伝えたい」気持ちが育った

娘は、今も発語がありません。

しかし、言葉に頼らないコミュニケーションの力が、この1年で劇的に伸びました。

以前は、思い通りにならないと癇癪を起こすしか表現方法がなかった娘が、

- 欲しいものがあると、指差しで要求できる。

- 絵カードを使い、簡単な要求が伝えられるようになる。

- こちらの言うことが分かったときに、目が合い、にっこりと笑いかけてくれる。

こうした「伝えよう」とする意欲と手段が育ったことは、言葉が増えること以上に、私たち家族にとって大きな喜びであり、希望です。

これは、日々の生活の中で、妻が根気強く娘のサインを読み取り、応え続けた賜物です。

家族の空気が穏やかになった

「〇時までに〇〇しなきゃ!」という焦りが家庭の中から消え、穏やかな時間が流れるようになりました。

父親である私も、娘と関わる時間が物理的に増え、療育への理解が深まりました。

家族が、本当の意味で同じ目標に向かうチームになれたと感じています。

もちろん、簡単な道ではなかった(正直に伝えるデメリット)

ただ、綺麗事ばかりではありません。

正直に、大変だった点もお伝えします。

家計への影響

やはり一番は、収入減による家計への直接的な影響です。

年に2回のボーナスがなくなるのは、正直かなり痛手でした。

これまでのように気軽に外食したり、好きなものを買ったりすることは難しくなり、児童手当などの公的な給付金も、より計画的に使途を考える必要が出てきました。

社会からの孤立感

妻が退職してすぐの頃は、社会との断絶による孤立感に悩んだ時期もありました。

日中、大人と話す機会が激減し、「自分だけが社会から取り残されているようだ」と不安を漏らしたこともあります。

そんなときは、療育で同じ立場の保護者が集まるイベントに参加してみたり、療育施設の先生に相談に乗ってもらったりすることで、少しずつ解消していきました。

療育と仕事の両立に関する「よくある質問」

この記事を読んでくださっている方から聞こえてきそうな質問に、私たちの経験からお答えします。

Q

パートで働きながら療育と両立はできますか?

A

「正社員か専業主婦か」の二択で考える必要はまったくありません。

パートや在宅ワークは、とても有効な選択肢です。

収入や社会とのつながりを保ちながら、療育の時間を確保できるメリットがあります。

一方で、勤務時間や収入によっては扶養から外れる「〇〇万円の壁」や、仕事が中途半端になるジレンマも出てくるかもしれません。

ご家庭の経済状況とお子さんの状態を鑑み、「週3日だけ」「在宅でできる仕事」など、柔軟な働き方を探るのがよいでしょう。

Q

職場には、なんて伝えて辞めるのが円満でしょうか?

A

妻の経験から言えるのは、「感謝と誠意を尽くすこと」です。

退職の意向は、可能な限り早く(1〜2ヶ月前が理想)、まずは直属の上司に伝えます。

理由は正直に「子どもの療育のため」で問題ありませんが、併せて「ご迷惑をおかけして申し訳ありません」「これまで大変お世話になりました」という感謝の気持ちを伝えることが、円満な退職につながります。

引き継ぎ計画を自分から提案するなど、最後まで責任ある姿勢を見せることが大切です。

Q

一度辞めても、また仕事に復帰することはできますか?

A

不安は当然ですが、療育の経験はあなたの「強み」になります。

数年のブランクを不安に思うお気持ちは、痛いほどわかります。

しかし、障害のある子を育て、療育と向き合った経験は、決してキャリアの空白期間ではありません。

それは、類い稀な課題解決能力、忍耐力、多様性への理解を深めた、貴重な実務経験です。

近年では、福祉分野で「障害児保育・療育の経験がある保護者」を積極的に採用する事業所も増えています。

焦らず、ご自身のタイミングで、その価値ある経験を社会に還元する道を考えてみてはいかがでしょうか。

まとめ:今、仕事と療育のはざまで苦しんでいるお母さんへ

ここまで、我が家の体験談を読んでいただき、本当にありがとうございました。

仕事を続けることも、辞めることも、どちらも等しく尊い決断です。

そこにあるのは、お子さんへの深い愛情だけであり、正解も間違いもありません。

ですから、どうか、悩み過ぎないでください。

そして、もしパートナーの方がこの記事を読んでくださっていたら、ぜひ、奥様の「一番の理解者」であってください。

話をただ聞き、その頑張りを認め、具体的な行動(家事、育児、情報収集)でサポートしてください。

それだけで、お母さんの心は軽くなるはずです。

最後に。

私たちの決断の根底にあったのは、一つのシンプルな願いでした。

「この子の母親である妻に、心から笑っていてほしい」

お母さんの笑顔は、太陽です。

あなたが笑顔でいられる選択が、お子さんにとっても、家族にとっても、最高の選択だと、私たちは信じています。

まずは、一人で抱え込まず、パートナーや信頼できる誰かに、あなたのその気持ちを話すことから始めてみてください。

この記事が、その小さな一歩を踏み出すきっかけとなれたなら、これほど嬉しいことはありません。