「言葉が遅いなあ……発語を促すのにおすすめの絵本はないかな」とお悩みの親御さんへ。

私は知的障害を伴う自閉症の娘をもつ親として、これまで療育などからたくさんの絵本を紹介され、読み聞かせをしてきました。その中から、娘にも特に反応のよかった12冊をご紹介します。

- 絵本を読むメリット、絵本の選び方

- 言葉が遅い子の発語を促す、おすすめの絵本

- 読み聞かせのコツ

この記事を読めば、お子さんに適した絵本がどういうものかがわかります。効果の出やすい「読ませ方」についても解説していますので、ぜひ参考にしてください!

※本記事はプロモーションを含みます。

目次

言葉が遅い子の発語を促す、おすすめの絵本

早速結論ですが、知的障害を伴う自閉症の娘に反応がよかった絵本、そして療育などからおすすめされた絵本は次の通りです。

- 言葉が遅い子(無発語の子)の場合

「だるまさんシリーズ(3冊)」、「これなあに?かたぬき絵本シリーズ(3冊)」、「ぶーぶーぶー」、「じゃあじゃあびりびり」 - 言葉が出始めた子の場合

「赤ちゃん版ノンタンシリーズ(3冊)」「あっちゃんあがつく たべものあいうえお」

上記の絵本の詳細は記事後半で紹介しますが、まずは絵本を読むメリットや絵本の選び方について説明していきます。

言葉が遅い子どもに絵本を読むメリット

当たり前のことですが、絵本には子どもが興味を持つような色鮮やかなイラストや、簡単な文章が多く含まれています。そのため、子どもは楽しみながら絵本を読むことができ、言葉の理解力や表現力が向上するとされています。

言葉が遅い子どもでも、絵本を読んであげることでコミュニケーション能力や社会性を育むことができます。たとえば、絵本の中で登場するキャラクターの感情や行動を理解することで、子どもたちは自分自身の感情や行動を理解することにつながります。

とはいえ、私の娘(知的障害を伴う自閉症)も絵本によっては全然興味を示さなかったり、読んでいてもすぐに飽きてどこかへ行ってしまうこともあり……私たち親の根気強い対応も必要になります。

言葉が遅い子におすすめの絵本の選び方

上述のように、絵本は言葉の発達にとても役立つツールですが、子どもの特性や興味に合わせて選ぶことが大切です。

言葉が遅い子の場合

言葉が遅い子には、擬音語や繰り返しのある絵本がおすすめです。

たとえば、「だるまさんシリーズ」「ぶーぶーぶー」「じゃあじゃあびりびり」などが挙げられます。(娘の発達段階では、こちらのタイプの絵本が反応はよかったです。)

言葉が出始めた子の場合

言葉が出始めた子には、日常生活の中での自然なやりとりや、パターン的なやりとりが含まれている絵本がおすすめです。

たとえば、「赤ちゃん版ノンタンシリーズ」「あっちゃんあがつく たべものあいうえお」などが挙げられます。娘はこの段階ではありませんが、将来的には……ということでおすすめされていました。

言葉が遅い子におすすめの絵本12選

以下、娘にも反応がよかった絵本、療育施設やかかりつけの病院などからおすすめされた絵本をご紹介します。よかったら参考にしてみてください。

言葉が遅い子(無発語の子)

だるまさんシリーズ(3冊)

手足が生えただるまさんが新鮮で、そのだるまさんの動きが特徴。絵本の出だしは「だ・る・ま・さ・ん・が」という音節の繰り返しで、子どもも聞きやすくなっています。「どてっ」という擬音語で、だるまさんが倒れたり起き上がったりする様子を表現しているので、音声と動作の対応関係を理解することに役立ちます。

これなあに?かたぬき絵本シリーズ(3冊)

動物や食べ物など、子どもが興味を示しやすいものが型抜きされたページに隠れています。型抜きされた形を見て、「これなあに?」と問いかけることができるので、言葉を聞く機会や答える機会を増やすことに役立ちます。また、型抜きされた形と実際のものとの対応関係を理解することにもつながります。

ちなみに、このシリーズは10種類以上あるのですが、娘は食べ物と動物が好きなので、「どうぶつ」「くだもの」「やさい」がヒットしたようです。

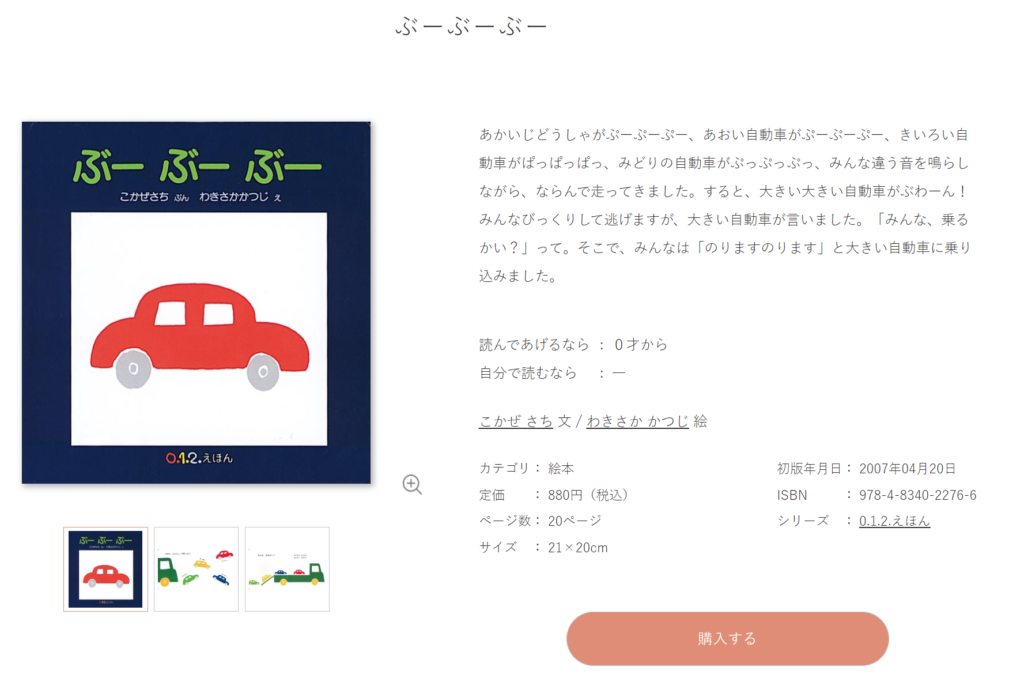

ぶーぶーぶー

様々な色の車が出てきて、「ぶーぶーぶー」という擬音語がついています。繰り返しのパターンがあるので、子どもにとっても予測しやすく、覚えやすい内容です。また、繰り返しを楽しみながら読むことで、リズム感や音声記憶力を高めることにつながります。

絵本を読んだ後は、子どもと一緒に色や形や音などを確認したり、実際に車のおもちゃで遊んだりすることができるので、言葉と物事の対応関係の理解に役立ちます。

じゃあじゃあびりびり

赤、青、黄、緑など、1ページごとにはっきりとした色づかいがされているのが特徴。ストーリーがないので、言葉の理解が進んでいない子どもでも興味を持ちやすい構成となっています。「じゃあじゃあ」「びりびり」などの擬音語がついているので、聞きやすく、発音につながりやすい内容です。

ちなみに、娘は赤ちゃんのときから長い間お気に入りでした。

言葉が出始めた子

赤ちゃん版ノンタンシリーズ(3冊)

表情や仕草が豊かなノンタンの絵本は、日常生活や自然な会話を描いており、「子どもと一緒に楽しむ」コンセプトとなっています。言葉が出始めた子どもは、身近な言葉や表現を身につけていくことが期待できます。

こちらは全部で9冊あるのですが、その中でも『ノンタンにんにんにこにこ』『ノンタンもぐもぐもぐ』『ノンタンあそびましょ』あたりはキャラクターの数や文字のバランスがよくて見やすいので、ノンタンを最初に読むものとしておすすめです。

あっちゃんあがつく たべものあいうえお

子どもにとって身近で興味深い食べ物を五十音順に並べることで、音の区別や順序を覚えることができます。濁音、半濁音も含めて69音すべてが登場。形や味などを表す形容詞や副詞もあるので、言葉の豊かさや表現力を高めるのに役立ちます。

絵本を読むときのコツ【言葉が遅い子ども向け】

ここでは、知的障害を伴う自閉症の娘に実践した読み聞かせ方をご紹介します。

追いかけてでも読む!

そもそも絵本に興味はない場合や、じっとしていることが苦手なのですぐにどこかへ行ってしまう……というお子さんも多いかと思います。娘もそのタイプでしたので、まあ苦労しました。。

対策としては、とにかく追いかけていってでも読み続けるということです。「去っていったからおしまい」ではなく、絵本を見させ続けること。もちろん、癇癪が起こってしまうのであれば避けたほうがよいですが、そうではない場合は根気よく見せ続けるようにしましょう。

そうすることで、本当に少しずつですが、娘も絵本に興味を示すようになりました。

絵本を読む時間や場所を決める

絵本を見ることに抵抗がなくなってきたら、決まった時間や場所で読むルーティンを決めるとよいと思います。たとえば、寝る前やお昼寝前などに必ず読み聞かせするようにすれば、自然とそれがパターン化されるので、「今日は読まないのかな?」となればこちらのものです。

とはいえ、「絵本を読まないと気が済まない!」という強いこだわりになってしまうと厄介なので、ある程度定着してきたら、たまにはあえて読まない日をつくるのもよいでしょう。

気をつけるポイント

それでは、実際に読むときに気をつけるポイントはどのようなところでしょうか。以下、参考にしてみてください。

- 絵本の持ち方や見せ方に気をつけて、子どもが絵をしっかり見られるようにする

- リラックスして自然な声で読む

- 登場人物や場面に合わせた声のトーンや強弱をつける

- 集中力が保てるスピードで読む

- 大切な言葉や読みにくい文章などは繰り返して読む

- 絵本のページをめくるときには、必要に応じて子どもにもめくらせる

- 読み聞かせの導入部分で、子どもの興味を引くような話題や質問をする

- 読み聞かせの終わり方で、子どもの感想や感情を聞いたり、絵本に関連する遊びや活動を促す

全体として言えるのは、「大人の独りよがりにならない」ということでしょうか。あくまで、子どもの立場に立って「どうしたら集中して読んでくれるのか」ということを心掛けるようにするとよいと思います。

ある程度絵本を読める習慣が身についてきたら、学習面も伸ばすために教材に取り組んでもらうのもよいでしょう。詳しくは以下の記事をご覧ください。

「人間の脳は6歳までに90%完成する」とも言われますので、「少しでも成長を促したい」とお考えの親御さんは、こちらも早めに取り組んでみてみてください。

まとめ【お子さんの発達段階に合わせた絵本を一緒に読みましょう】

今回は、言葉が遅い子どもや言葉が出始めた子ども向けに、おすすめの絵本をご紹介しました。擬音語や擬態語が使われている絵本や、シンプルな絵と短い文章の絵本など、どれも楽しく読み聞かせできる絵本ばかりですが、もちろんこのほかにもたくさんの絵本があります。

お子さんの発達段階や特性に合わせて絵本を選び、ぜひ一緒に読んでみてください。焦らず、楽しくコミュニケーションをとっていきましょう。

今回の記事が少しでもお役に立てば幸いです。