今妊娠中で、「おなかの赤ちゃんに障害がないか不安……」という方へ。

私の長女は発達障害児で、二女は健常児、そして0歳の三女がいます。長女に障害があったので、二女や三女の妊娠のときも不安でしたが、様々な取り組みを行うことで解消してきました。

このブログ記事では、その具体的な内容について紹介します。

- 赤ちゃんに障害がないかという不安を解消する方法

- 実際に障害児を育てる親が感じていること

この記事で書いたことを実践すれば、「赤ちゃんに障害がないか不安」という気持ちを少しでも解消できるはずです。

実際に障害児を育てる私たち夫婦の体験談をもとに紹介していますので、ぜひ参考にしてください!

目次

妊娠中で胎児に障害がないか不安→よくわかります。。

妊娠中に障害がないか不安になるのは自然なこと?

妊娠中、赤ちゃんに障害がないかどうか不安になるのは珍しいことではありません。

妊娠中はホルモンバランスの変化や身体の変化によって、心身共に不安定になることがあります。妊娠初期から後期にかけては、つわりや体重の増加、腰痛やむくみなど、身体的な不快感がストレスを増加させます。加えて、初めての妊娠や高齢妊娠の場合、出産に対する漠然とした恐怖や不安も大きな要素となります。

ただし、「もし赤ちゃんに障害があったらどうしよう?」という不安は、妊婦さんが赤ちゃんのことを真剣に考えている証拠でもあります。こうした不安を感じることは、決して異常なことではなく、むしろ自然な反応です。

しかし、不安を感じ続けることは、妊婦さん自身や赤ちゃんにとってストレスとなり、健康に悪影響を及ぼす可能性もあります。したがって、不安を適切に解消するための方法を知っておくことはとても大切です。

ストレスの胎児への影響

ストレスは血管を収縮させ、赤ちゃんへの血流を減少させることで、栄養不足や酸欠状態を引き起こす可能性があります。これにより、赤ちゃんの発育が阻害されることも。

さらに、慢性的なストレスは赤ちゃんの発育不全を引き起こし、低出生体重児や早産のリスクを高めます。特に妊娠中期から後期にかけてのストレスは、赤ちゃんの成長に大きな影響を与えることも。神経系の発達に悪影響を及ぼすことで、出生後の子どもが情緒不安定やADHDを発症するリスクが高まることもあります。

妊娠中のストレスを適切に管理することが、胎児の健康にとって重要です。リラックスした生活習慣を心がけ、適度な運動や十分な睡眠を取ることが推奨されます。

私の妻(三姉妹の母)の場合

私たち夫婦には3人の娘がいます。長女(ピノ子)の出産のときはさほど不安は感じていませんでしたが、二女の出産、そして三女の妊娠のときは夫婦ともに不安で仕方ありませんでした。。

それは、長女が発達障害児だったからです。。

ピノ子は3歳のときに発達障害(知的障害を伴う自閉症)と診断されました。療育によってかなり成長してくれているとは思いますが、それでも育てるのは本当に大変です。。なので、二女、そして三女も何とか健常児で生まれてきて欲しいと思ったのが正直なところでした。

現在妊娠中で、赤ちゃんに障害がないか不安に感じている方は、私たちのように家族や親族、近しい人に障害がある方がいて、育てる大変さを目の当たりにされている場合も多いかと思います。実際に発達障害のピノ子をかかえる私たち夫婦からすれば、お気持ちは本当によくわかります。。

不安に感じた私たちは、二女の出産、三女の妊娠の際、主に以下のような対策をしました。

- 出生前診断を受ける

- 生活習慣を見直す(健康的な生活を送る)

- 臍帯血を保管する

それぞれ、具体的に紹介していきます。

妊娠中に障害がないか不安を感じたら、まずは出生前診断を

出生前診断は、妊娠中に赤ちゃんの発育に異常がないかどうかを検査できるもの。

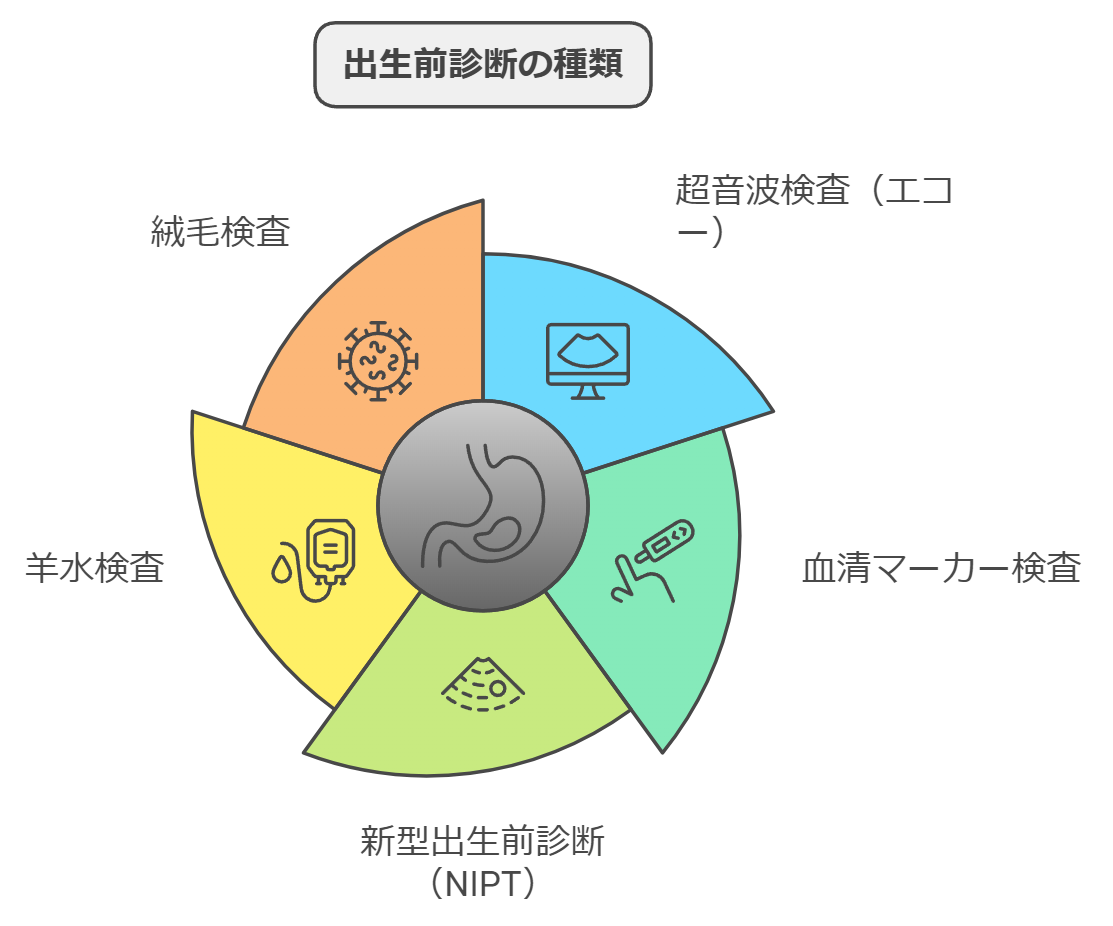

出生前診断にはいくつかの種類があります。それぞれの検査は、赤ちゃんの健康状態や障害の有無を確認するために行われます。主な検査方法を以下に紹介します。

*出生前診断については、『妊娠したら読んでおきたい出生前診断の本』という本を参考にしています。

出生前診断の種類

- 超音波検査(エコー):

妊婦健診で一般的に行われる検査です。胎児の成長状態や臓器の発達、羊水の量などを確認します。異常が見つかる場合もありますが、正確な診断には限界があります。 - 血清マーカー検査:

母体の血液を採取し、特定のタンパク質やホルモンのレベルを測定します。これにより、ダウン症や神経管欠損などのリスクを評価します。リスクを予測するための非確定的検査です。 - 新型出生前診断(NIPT):

母体の血液から胎児のDNAを分析し、染色体異常のリスクを診断します。ダウン症、エドワーズ症候群、パトー症候群などのリスクを高精度で検出することができます。非侵襲的な検査であり、母体や胎児に直接的なリスクはありません。 - 羊水検査:

胎児の染色体異常や遺伝子疾患を確定診断するための検査です。腹部から針を刺して羊水を採取し、胎児の細胞を分析します。確定的検査ではありますが、わずかながら流産のリスクがあります。 - 絨毛検査:

絨毛細胞を採取して染色体異常を調べます。流産のリスクがありますが、早期に確定診断を行うことができます。

これらの検査は、それぞれ異なる目的と精度を持っています。どの検査を受けるかは、妊婦さんの年齢、健康状態、家族歴などを考慮して医師と相談しながら決定します。

私たちが受けたのは新型出生前診断(NIPT)で、99%という非常に高い精度を誇る検査です(三女の妊娠の際に受けました)。

非確定的検査と確定的検査

出生前診断には、「非確定的検査」と「確定的検査」の2種類があります。

非確定的検査の1つが上述したNIPTで、母体の採血だけで簡単に検査することができます。早産や流産のリスクがほとんどない、安全な検査です。

一方で、確定的検査は非確定的検査で先天性異常が見られた(陽性だった)赤ちゃんについて、より詳しい情報を得るための検査です。上述した羊水検査や、絨毛検査が当てはまります。

母体のお腹に針を刺して赤ちゃんの細胞を採取する必要があるため、赤ちゃんを傷つけたり、最悪の場合は流産や死産のリスク(ただし、1%にも満たないリスク)を伴う検査となります。

新型出生前診断(NIPT)を受けた理由

私たち夫婦は、三女の妊娠の際に新型出生前診断(NIPT)を受ける決断をしました。

上述したように、長女のピノ子は発達障害をかかえており、二女も健常児とはいえまだまだ手がかかる状況です。そんな中で三女が生まれて、もし重い疾患を持っていたらとなると……ちょっと育てていく自信がありませんでした。。

とはいえ、もし検査をして陽性だった場合、本当に中絶をするのか……もちろん、夫婦ですごく悩みました。。しかし、家族全員の将来を考えたうえで、悩んだ末にNIPTを受ける決心をしました。

今振り返れば、NIPTを受けて本当によかったと思っていますし、むしろ、受けなかったら後悔していただろうなあと感じています。妊娠中で、赤ちゃんに障害がないか不安に感じている方は、まずNIPTを検討することをおすすめします。

NIPTについては、以下の記事で私たち夫婦がNIPTを受けた経緯・理由などを紹介しています。

>>【実体験】出生前診断を受けなかったら後悔する?|受けるべき理由

妊娠中の生活習慣も見直してみましょう

健康的な生活を送りましょう

上述したNIPTを受ければ、障害がないかの不安は解消できるかと思いますが、もちろん受けないという選択肢もあると思います。そういった場合は、まずは生活習慣を見直してみるのがよいでしょう。具体的には、次のような取り組みです。

- バランスのよい食事をする

- 適度な運動をする

- ストレスをためない

バランスのよい食事をする

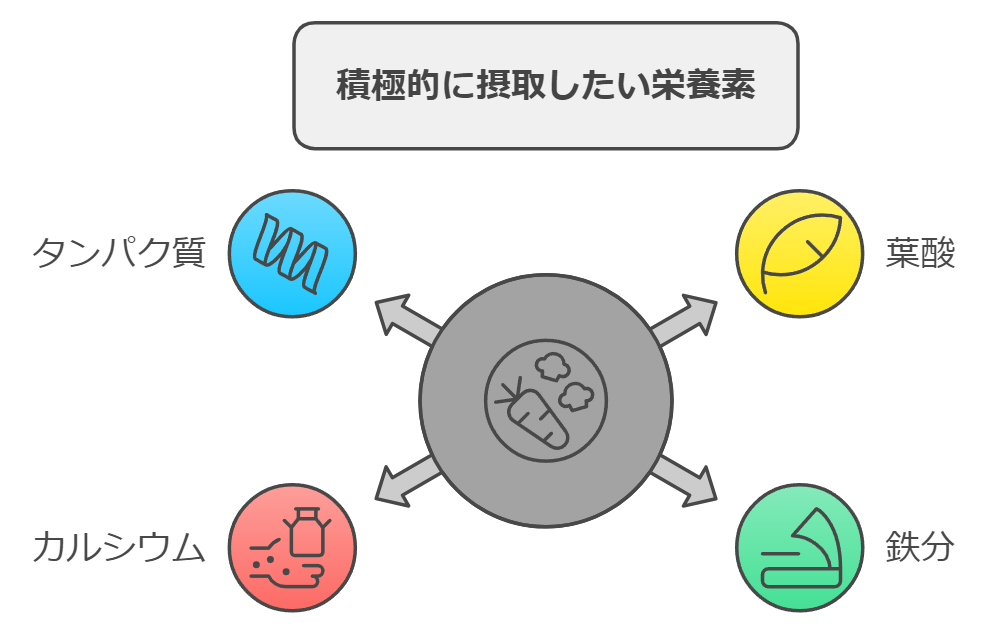

妊娠中は、栄養バランスのよい食事を心がけましょう。特に、葉酸、鉄分、カルシウム、タンパク質を意識して摂取することが大切です。葉酸は胎児の神経管閉鎖障害の予防に、鉄分は貧血の予防に役立ちます。

適度な運動をする

軽い散歩などの適度な運動は、妊娠中のストレス軽減や体重管理に効果的です。ただし、激しい運動や転倒のリスクがある運動は避けましょう。

ストレスをためない

妊娠中はホルモンバランスの変化で感情が不安定になることがあります。リラックスするための時間をつくり、十分な睡眠をとることが重要です。

「そんなの当たり前でしょ」と言われてしまうかもしれませんが、これが意外と難しいものです。。正直なところ、ピノ子の妊娠・出産のときには夫婦ともに仕事が忙しかったことなどもあり、あまり健康的な生活を送れていませんでした。。

そのせいでピノ子に障害が出てしまった、とまでは言えませんが……夫の私も含めて、もう少し体に気をつけていれば違った結果になったかもしれない……と思うこともありました。

そういった反省もあったので、二女(健常児)の妊娠・出産の際は、夫婦ともにできるだけ健康的な生活を送るように心がけました。

以下、日本産婦人科医会の動画も参考になりますので、時間がある方はご覧ください。

葉酸サプリも活用しましょう

定番ですが、葉酸サプリもおすすめです。二女(健常児)の妊娠・出産のときは、夫婦で葉酸サプリを飲んでいました。発達障害を持つピノ子の妊娠・出産のときにも妻は飲んでいたのですが、二女のときは種類を見直し、私(夫)も飲むようにしました。

なお、生活習慣の見直しや、実際に飲んでいた葉酸サプリなどについては、以下の記事で詳しく紹介しています。

>>【実体験】障害児が生まれたらどうしよう……|具体的な対策を紹介

臍帯血の保管も検討しましょう

臍帯血は、出産時のみ採取できる、へその緒や胎盤の中を流れる血液のことです。臍帯血を採取・保管しておくことで、本人や家族が重い疾患にかかったとき、この臍帯血を移植して治療することができます。

臍帯血は、治療困難な白血病などの血液疾患を治療できる可能性があるほか、ピノ子のような自閉症、そして脳性麻痺など、現在治療法のない病気に対して活用できる可能性があるという臨床研究も進んでいます(アメリカの大学では治療実績あり)。

これを知った私たち夫婦は、二女・三女の出産の際に臍帯血を採取・保管することを決めました。そのときの詳しい様子や、臍帯血を保管する方法(臍帯血バンクの利用方法)などについては、以下の記事で詳しく紹介しています。

>>【実体験】臍帯血は保管しないと後悔する?|保管すべき理由

出産後、お子さんに重い疾患などがあったとしても、臍帯血を保管しておけば治療に役立てる可能性があります。十分に検討する価値はあるでしょう。

もし障害を持った子が生まれたらどうする?

出生前診断も万能ではありません

前述した新型出生前診断(NIPT)を受ければ、100%に近い確率でダウン症などの疾患を調べることができますが、残念ながらピノ子のような発達障害(自閉症など)があるかどうかまでは検査できません。なので、NIPTの結果が陰性でも、発達障害の子どもが生まれる可能性もあります。

「じゃあ何でNIPTを受けたの?」と思われるかもしれません。確かにピノ子は発達障害ではありますが、身体はとても元気な子です。もちろん、育てるのはめちゃくちゃ大変ではありますが……療育で少しずつ成長を見せてくれています。療育の効果については以下の記事をご覧ください。

>>療育は早めに通わないと後悔する?【健常児だったとしても効果あり】

成長した姿を見られるのは、たとえ些細なことであっても親としては嬉しいです。むしろ成長が遅い分、できることが増えたときの喜びは本当に大きいです。ピノ子は発達障害ではありますが、生まれてきてくれて本当によかったと思っています。

なので、三女の出産の際は「身体さえ健康で生まれてきてくれればいい」「もし発達障害でも、療育である程度は引き上げられる」と考え、NIPTを受けることにしたのです。

もし障害を持った子が生まれたらどうする?

NIPTの結果が陰性で、また上述したように日々健康に気をつけた生活を送っていたとしても、発達障害の子どもが生まれる可能性もゼロではありません。私たち夫婦はそういったことも考え、二女・三女の出産の際に臍帯血バンクを利用することにしました。

三女に関してはまだ0歳児で、五体満足ではありますが発達障害の可能性もあります。しかし、私たちは親として、子どものためにできることは可能な限りやっているつもりです。「ここまでやって、発達障害の子どもが生まれたら仕方ない」とまでは言いませんが、万が一そうなっても後悔はないと思います。

上述したように、発達障害のピノ子であっても、私たちは「生まれてきてくれて本当によかった」と思っています。三女に健常児であってほしいのはもちろんなのですが、もしピノ子のような障害があったしても、大切に育てていけると考えています。

医療や福祉サービスについて

もし障害を持った子が生まれた場合、医療や福祉サービスの支援体制は多岐にわたります。以下、参考までに概要をまとめておきます。

医療的支援

- 小児慢性特定疾病医療費助成:

特定の疾患に該当する場合、医療費が助成されます。新規申請は18歳までで、20歳まで延長が可能です。 - 難病医療費助成:

特定の難病に該当し、重症度判定基準で一定の重症度と判定された場合に医療費が助成されます。 - 自立支援医療(精神通院医療):

在宅精神障害者の通院費用が10%負担になる制度です。

福祉的支援

- 身体障害者手帳:

身体障害の種類に応じて12種類あり、医療費助成や補装具等の交付、各種税金の優遇などが受けられます。 - 特別児童扶養手当・障害児福祉手当:

障害の程度によって支給されます。医師の診断書が必要です。 - 障害福祉サービスと障害児通所支援サービス:

居宅介護や短期入所、児童発達支援、放課後等デイサービスなどが提供されています。

上記のサポートは、私たちも使えるものはすべて活用しています。今は「こういうのがあるんだ」と、頭の片隅に置いておいていただければと思います。

まとめ【妊娠中に障害がないか不安を感じたら、早めの対策を】

妊娠中は「赤ちゃんに障害がないか不安」と感じる方が多い傾向があります。実際に、私たち夫婦も同様に不安な時期がありました。

しかし、ご紹介したように「出生前診断を受ける」「生活習慣を見直す」「臍帯血を保管する」など、不安を解消するためにできる限りのことは取り組んできました。すべてとは言いませんが、私たちの経験からも可能な範囲で取り組んでいただくことをおすすめします。

それぞれ以下の記事で詳しく紹介していますので、気になるものはチェックしてみてください。

もちろん、これをやったから100%大丈夫、というわけでありません。しかし、何もやらないで日々不安やストレスをかかえたまま過ごすよりは、まずできることに取り組んでみたほうがよいでしょう。ぜひ、この機会に行動に移してみてください。

今回の記事が少しでも参考になれば幸いです。